はじめに

「昔からの夢だった農業にチャレンジしたい!」「豊かな自然に囲まれて家族一緒に暮らしていきたい」など様々な理由で、赤井川村で「農業をしたい!」という相談が毎年たくさん寄せられています。

ただ「農業」という仕事は、誰しもがすぐにできる職業ではありません。農家の皆さんは、農作物を育てるためのいろいろな「知識」や「経験」を必要とするいわば「職人さん」なのです。また、「自然」を相手とする仕事のため、大きなリスクも抱えています。

このページでは、「赤井川村で新規就農をするにはどうすればいいの?」という疑問におこたえするため、赤井川村の新規就農についてまとめています。

赤井川村(あかいがわむら)の紹介

農業の現状

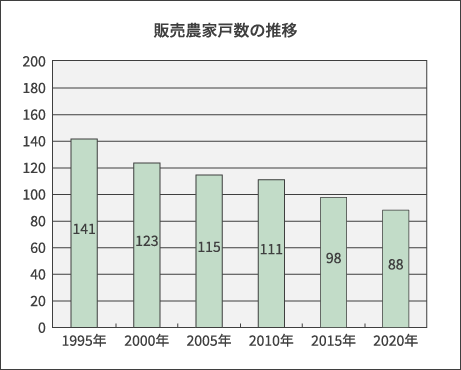

2020農林業センサスによると村の販売農家戸数は88戸となっており、過疎化、高齢化、人口減少、厳しい農業情勢を反映し年々減少しています。

経営耕地面積は平均6.13ha、水稲の生産調整、施設栽培への転換、施設栽培を経営の中心とする新規就農者への世代交代が要因となり、こちらも年々減少しています。

主要な農作物は、水稲が140haと一番多く、畑作では南瓜、馬鈴薯、ブロッコリー、施設栽培ではミニトマト、カラーピーマン、パプリカ、メロン、花き(トルコギキョウ)などが栽培されています。

農業の特徴

村には農業生産基盤として畑地かんがい用水(落合ダム)が整備され、511haの農地へ用水が供給されています。

この用水供給が、農作物の高品質化、収量安定、農作業の省力化などにつながり、新規就農者の参入をバックアップしています。

村は「北海道で栽培できる農作物は何でも作れる」と言われており、多種多様な栽培品目から希望する作物を選択し、自由度の高い営農ができる反面、販売ルートの確保が重要となっています。

JA等の団体への出荷だけでなく、道の駅直売所、ふるさと納税など販売手段も多様化しており、安定した農業経営実現には栽培技術だけではなく、高い販売スキルと行動力が求められます。

先輩就農者に聞く♪ EPISODE 1

- 連 茂さん Shigeru Muraji

- ホームページ:https://yumebatake.sakura.ne.jp/index.html

- 制度利用第1号の就農者。

就農から約30年。

すでにベテランの域。

- Q.現在の作付品目は?

- ミニトマト、メロンにアスパラ、

じゃがいも、かぼちゃ、とうきび等たくさんの作物を育てています。

- Q.過去に失敗談などはありますか?

- ミニトマトがひと月の平均で1箱200円というときがあって、箱代、運賃などを含めると、自分の手取りが何もないことがありました。

農家はギャンブル性があって、天候や他の産地の影響により売値が大きく変わってしまうことが多々ありました。それが嫌なら「他の方法を考えないといけない」と思い、当時パソコンを持っている家庭は少なかったけれど、自分の農園のホームページを作ったり本州へ足を運んだりしました。

- Q.赤井川村に来たきっかけは何ですか?

- 農家をやりたい気持ちもあったが、それよりも子育てをしたいと思える土地を探すために全道を回っていて、その中で赤井川村役場の当時の担当課長さんが一番よくしてくれたのが、きっかけです。

赤井川村は、札幌まで高速を使わずに2時間未満で行けて、本州のような大きな災害も少ない。また、自然がいっぱいあって、想像する田舎暮らしができるから子供の感性も育つのも魅力だと思っています。

- Q.これから新規就農を目指す人へのアドバイスをお願いします!

- 自分でリミットを決めないこと。「倉庫は一人では作れない」「農家は一人ではできない」「そんなやり方じゃ儲からない」「無農薬でやるなんて変人だ」などいろいろ言われて来ました。例えば、有機野菜を作ることは当時、有機肥料が隣町まで行かないと買えないほど世に浸透していなかったけれど、今では当たり前のように売られている。

誰かに何を言われても、まずは、やってみてほしい。たまに当たることもある!

先輩就農者に聞く♪ EPISODE 2

- 日野 雄大さん Yuudai Hino

- 様々な経験を経て、2023営農スタート!

- Q.経歴を教えてください!

- 高校卒業後、ワーキングホリデーでいったニュージーランドのオークランドで日本食レストランの調理をしていました。海外生活をしていく中で様々な国の文化に興味を持ち、文化を知ることでより深いコミュニケーションを図れると考え、思い切って27歳で英文科の大学生になりました。

その後、貿易関係の仕事を目指しましたがなかなか難しく、日本のソフトウェアの会社に就職し、フィリピンで現地スタッフの通訳として本社との橋渡しをしていました。

- Q.農家を目指すきっかけは?

- フィリピンで生活していた時に目の当たりにしたのが公害でした。ゴミの回収業者が来ないのは日常茶飯事で、ましてやあの暑さですからハエや悪臭がすぐに広がるんです。

日本に帰ってきたときにきれいな空気や水、環境の贅沢さを強く感じ、自然の中に身を置きたいと思い、農家のアルバイトを始めたのがきっかけです。冬はキロロで働き、赤井川で3年間過ごしていく中で「自分でやっていきたい。やるなら赤井川しかない。」と思いました。

- Q.赤井川の第一印象やエピソードがあれば教えてください。

- 第一印象は「なんもないなぁ」でした。その環境が好きです。

このページでご紹介した2名以外にも新規就農された方へのインタビューを掲載しています。